الحمامات التقليدية شرق المتوسط: الإرث المعماري الثقافي المنسي

رغم أنها اليوم شبه غائبة عن الوعي العام، أو حُوّلت إلى معالم سياحية مهجورة أو مطاعم فاخرة، فإن هذه المنشآت كانت في زمنها مفردةً أساسية في عمران المدينة الإسلامية، تمزج بين الوظيفة والهندسة، بين الصحة والروح، بين الطقوس والاقتصاد.

Arc. chaam Alkhani

7/27/20251 دقيقة قراءة

في زوايا المدن القديمة في شرق المتوسط، تختبئ أبنية قد يمر بها العابرون دون أن يدركوا أنها كانت ذات يوم قلبًا نابضًا للحياة الاجتماعية، والصحية، والروحية، الحمّامات التقليدية التي شكلت جزءًا أساسياً من النسيج الحضري الإسلامي، وامتدادًا متطورًا للإرث الروماني والبيزنطي في إدارة المياه والصحة العامة.

إنها أكثر من مجرّد مبانٍ للاستحمام, لقد كانت مساحات تُنقش فيها الذاكرة الجمعية، وتنبض فيها تفاصيل الحياة اليومية، وتُصاغ فيها علاقات اجتماعية وعادات الطهارة والجمال تتجاوز المفهوم المعماري. ومع أن مظاهرها الخارجية قد تتشابه، فإن ما تخفيه من حلول معمارية ذكية، وفهم بيئي عميق، وتنظيم اجتماعي محكم يجعلها إحدى أبلغ تجليات العمارة الوظيفية والجمالية في آنٍ معًا. خلف هذا الجمال الحسي تكمن عبقرية تصميمية مبنية على نظام معقد من الحرارة، الرطوبة، الصوت، والضوء. إنه ليس مجرد مبنى... بل منظومة متكاملة تجمع بين التقنية والمعنى.

رغم أنها اليوم شبه غائبة عن الوعي العام، أو حُوّلت إلى معالم سياحية مهجورة أو مطاعم فاخرة، فإن هذه المنشآت كانت في زمنها مفردةً أساسية في عمران المدينة الإسلامية، تمزج بين الوظيفة والهندسة، بين الصحة والروح، بين الطقوس والاقتصاد.

لكن، لماذا اختفت هذه المنشآت بهذه السرعة؟ وهل يمكن إعادة استلهامها اليوم؟

في هذا المقال، نستعرض كيف صُممت الحمّامات في مدن شرق المتوسط، وما الفروق المعمارية والثقافية بينها، وما الذي يجعلها إرثًا جديرًا بالاهتمام، وربما... بالإحياء. وكيف أن فهمنا العميق لهذه المنشآت قد يفتح الباب لإحيائها بوظائف جديدة تليق بها في عالم معاصر يعيد اكتشاف "الرفاه الصحي".

النشأة التاريخية وتطور النموذج المعماري

يُعد الحمام التقليدي في شرق المتوسط تطورًا كبيراً ونقلة نوعية عن الحمام الروماني (thermae)، الذي نقلته الدولة البيزنطية ثم تبنّته العمارة الإسلامية، مُضيفة عليه عناصر اجتماعية ودينية ووظيفية جديدة، ففي البداية، ظهرت النماذج الأولى للحمامات الإسلامية في العصر الأموي – وتميزت في القصور مثل قصر الحير الشرقي (728م) وقصير عمرة – .

وفي العصور العباسية، تطورت أنظمة التسخين والمياه، بينما بدأ في العصر المملوكي والعثماني تشكُّل الهوية المعمارية الكاملة، حيث أصبح الحمام منشأة قائمة بذاتها تخضع لنظام تمويلي وقفي.

في إسطنبول وحدها، سجلت نهاية القرن السادس عشر أكثر من 400 حمام عامل، وفق سجلات السلطان سليمان القانوني.

وبحسب دراسة نشرتها UNESCO Mediterranean Heritage Project أن عدد الحمامات التقليدية التي كانت قائمة في دمشق وحدها في أوائل القرن العشرين قد تجاوز 300 حمام، بينما لم يتبقَّ منها أكثر من 20 حماماً اليوم.

الحمام التقليدي لم يكن مبنى لخدمة النظافة فقط، بل كان فضاءً لإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية، ومسرحًا لطقوس ترتبط بالمناسبات الكبرى في الحياة مثل الزواج والولادة والحج.

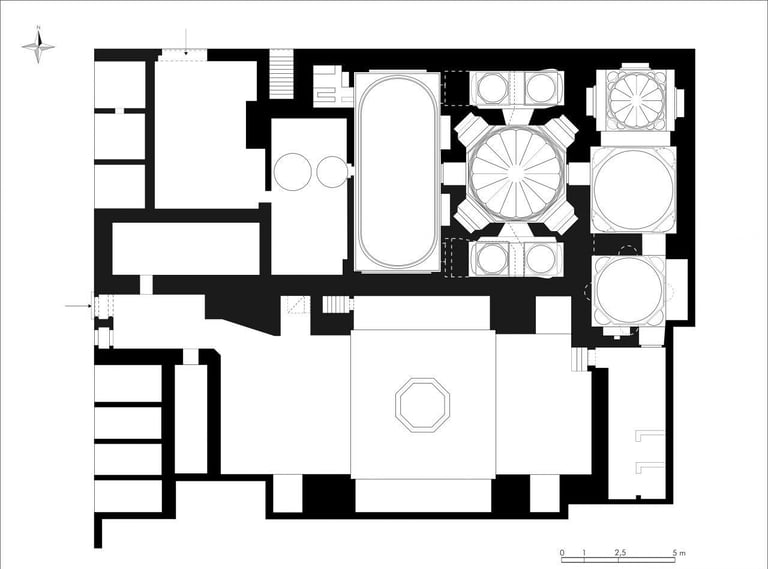

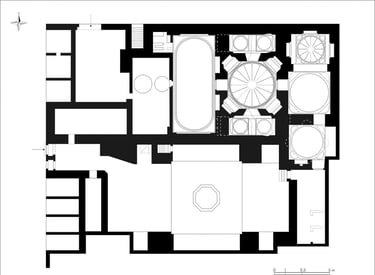

النظام المعماري – الفراغات ووظائفها

بُني الحمام التقليدي وفق تسلسل نفسي – حراري – اجتماعي، وتكمن العبقرية المعمارية للحمام التقليدي في التدرج الحراري المنظم بذكاء، حيث يتكون الحمام غالبًا من ثلاث أقسام رئيسية يتضمن كل منها عدد من الفرغات والوظائف:

1- البرّاني (البارد): يبدأ بالمدخل يضم غرفة تبديل الملابس (المستراح)، وصالة واسعة التي يتم فيها مراسيم الاستقبال، التبديل، الاستراحة، وقد تكون مغطاة بقبة وغالبًا ما تحتوي نافورة. هذا الفراغ يسمح للزائر بالانتقال التدريجي من مناخ المدينة الخارجي إلى مناخ الحمام الداخلي. ويلحق بها كل ما يلزم من خدمات وأماكن تخزين.

2- لوسطاني (الدافئ): انتقال حراري معتدل، لتهيئة الجسم قبل الدخول إلى الجواني حيث الحرارة المرتفعة، وقد تُستخدم للاستراحة، أو تحضير الزائر للبخار، وكذلك يلحق بها فراغات يتم فيها بعض الخدمات التي يحتاجها الشخص بعد الخروج من الجواني (المصاطب والحجرات التي تخصص للاسترخاء والتدليك).

3- الجوّاني (الساخن): قلب الحمام، حيث البخار الكثيف ومقصورات الاستحمام وفيها أحواض المياه (الجرن)، والمياه الساخنة ومنظومة التدفئة وحركة المياه والبخار المدروسة بعناية، الجدران سميكة لحبس الحرارة، والمياه تسخن عبر قنوات.

ويلحق بها فراغات خدمية متخصصة ذات نظام تقني محكم:

بيت النار (الفرن): مصدر التدفئة تحت الأرض أو في فراغ خلفي معزول عن باقي الفراغات.

الخزانات والمراجل: حيث منظومة توزيع الماء البارد والساخن.

مستودعات الوقود والمستلزمات.

مداخل وخدمات خاصة بالخدم.

استخدم هذا الترتيب لتحقيق الراحة الحرارية وتقليل صدمة الانتقال بين درجات حرارة مختلفة، وهو ما يشير إلى فهم دقيق للفيزيولوجيا البشرية.

تقنيات البناء والمواد المستخدمة

كانت الحمامات التقليدية مثالًا متقدمًا على العمارة البيئية المستدامة، حتى قبل أن تُستخدم هذه المصطلحات الحديثة. فقد أخذ المعماري القديم بعين الاعتبار التوازن بين الحرارة، الرطوبة، التهوية، وتوزيع الضوء، وحقق ذلك باستخدام مواد وتقنيات محلية عالية الكفاءة.

الحمامات التقليدية في شرق المتوسط لم تُبنَ عشوائيًا، بل جمعت بين الوظيفة المعمارية والجمالية والبيئية. أما أبرز المواد والتقنيات المستخدمة فنذكر أهمها:

الحجر المحلي (الكلسي، البازلتي، الجيري، الرملي) كأساس الجدران والأسقف، وكما ذكرنا فإن دور الجدران السميكة في العزل الحراري من اهم خصائص الجدران والاسقف الحجرية، كما أن اعتماد المواد المحلية خفّف من تكاليف البناء وضمن تكاملًا بصريًا مع النسيج العمراني المحيط.

الرخام والقاشاني: في الأسطح والأرضيات والأحواض والمصاطب، كونه يحتفظ بالحرارة ويقاوم الرطوبة وينظف بسهولة، وقد كان الرخام الأبيض رمزًا للنظافة والنقاء، بينما أضيف القاشاني الملون للحمامات العثمانية لاحقًا.

الجص والكلس والجبس: استُخدم في تشكيل القباب والعقود، وعزل الرطوبة، وإضفاء لمسات زخرفية. كما سُخّرت الزخارف الجصية في تنظيم الإضاءة والصوت داخل الحمام.

القرميد: غالبًا ما استُخدم في القباب والأسطح المنحنية لخفّته وتحمله.

ويمكن القول أن في الأرياف والمناطق الصغيرة، غالباً كان الحمام يُبنى من الحجر المحلي أو الطين، بلا زخارف، ويخدم قرى كاملة. ويكون مجاوراً للمسجد أو المدرسة المعروفة محليًا. أما في الحواضر الكبرى، أصبحت الحمامات مؤسسات معمارية ضخمة، مرتبطة بالقواطع العمرانية، وتُمول بالأوقاف، وتمتاز بزخارف دقيقة وأنظمة حرارية متقدمة.

نظام التسخين (Hypocaust System): عبقرية حرارية قبل عصر التكنولوجيا

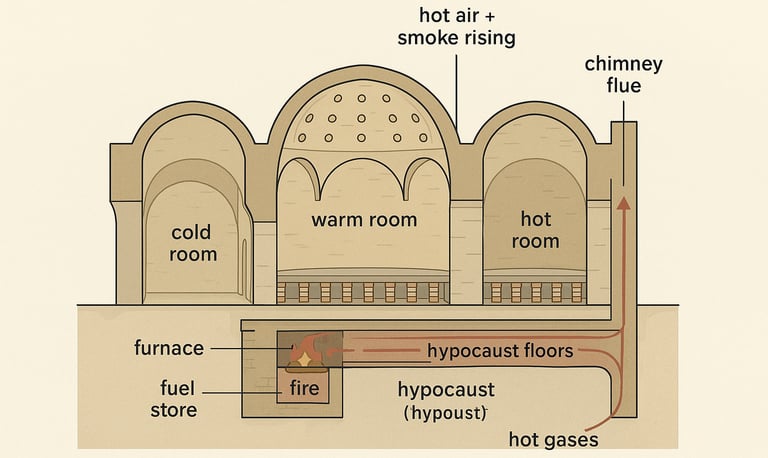

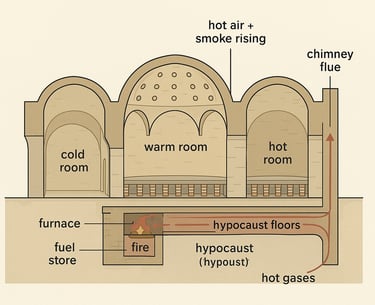

الهيبوكوست (Hypocaust) هو نظام تدفئة تحت الأرض ابتكره الرومان، واعتمده المسلمون لاحقًا في الحمامات التقليدية، مع تعديلات عبقرية جعلته أكثر كفاءة وملاءمة لاحتياجات الطقوس والراحة.

الكلمة مأخوذة من الإغريقية hypo = تحت، caust = الاحتراق، ويعني حرفيًا "الاحتراق من الأسفل".

يتكون نظام التسخين بشكل أساسي من مجموعة من العناصر المترابطة التي تعمل معًا لتوزيع الحرارة:

1- الفرن (Furnace/Hypocaust Furnace):

يقع عادة خارج حدود الحمام، أو في جزء منه معزول، لتجنب تراكم الدخان داخل غرف الاستحمام، وهو المصدر الرئيسي للحرارة. يُحرق فيه الوقود (عادةً الأخشاب أو الفحم) لتسخين الماء والهواء، غالبًا ما يكون مصممًا بطريقة تسمح بتنظيم تدفق الحرارة، مع فتحة لإدخال الوقود وفتحة أخرى لخروج غازات الاحتراق.

2- نظام التسخين تحت الأرض ((Hypocaust System الهايبوكوست:

هو قلب نظام التسخين. يتكون من فراغ هوائي تحت أرضيات غرف الحمام (Raised Floor System) تُحمل الأرضيات على أعمدة صغيرة (تُسمى Pilae أو ركائز) أو أقواس، مما يخلق شبكة من القنوات أو الفراغات يتحرك فيها الهواء الساخن بارتفاع 60-80 سم، تتجه الغازات الساخنة الناتجة عن احتراق الوقود في الفرن إلى هذه الفراغات تحت الأرضية، بحيث تنتقل الحرارة من هذه الغازات إلى بلاط الأرضية، والذي بدوره يسخن الأجواء في الغرف العلوية عن طريق الإشعاع والتوصيل.

3- المداخن الجدارية (Wall Flues / Tubuli):

هي قنوات رأسية أو أنابيب طينية (Tubuli) مدمجة داخل الجدران الفاصلة بين الغرف، أو حتى في الجدران الخارجية، ويأتي دورها بعد مرور الغازات الساخنة عبر نظام الهايبوكوست تحت الأرض، حيث تتصاعد هذه الغازات (التي تكون قد فقدت جزءًا من حرارتها لكنها لا تزال دافئة) عبر هذه المداخن الجدارية، مما يوفر تسخينًا إضافيًا للجدران، ويمنع تكثف الرطوبة عليها، ويضمن تدفقًا مستمرًا للغازات الساخنة من الفرن، وهذه القنوات تتصل في النهاية بمدخنة رئيسية (Chimneys)لإطلاق الدخان خارج المبنى.

4- الأرضيات والجدران والسقوف:

تُبنى عادةً من مواد ذات سعة حرارية عالية مثل الحجارة، الطوب، أو الخرسانة الجيرية. هذه المواد تمتص الحرارة ببطء وتحتفظ بها لفترة طويلة، ثم تُطلقها تدريجيًا، وتعمل كأسطح إشعاعية، حيث تنقل الحرارة المكتسبة من نظام الهايبوكوست والمداخن الجدارية إلى الهواء داخل الغرف وعبر الإشعاع المباشر إلى الأشخاص.

لماذا يُعدّ هذا النظام معجزة معمارية؟

يحقق تدفئة موضعية دون إهدار للطاقة، وباستخدام المواد المحلية التي تقوم بتخزين الحرارة (الحجر، الطين، الرخام) تتم عملية تنظيم الحرارة والرطوبة والتهوية داخل الحمام بدقة.

ويُعتبرهذا النظام مقدمة لأنظمة التدفئة المركزية الحديثة (Central Heating Systems).

يعتمد نظام التسخين في الحمامات التقليدية على عدة مبادئ فيزيائية حرارية:

1. الحمل الحراري (Convection):

تتصاعد الغازات الساخنة من الفرن إلى الفراغات تحت الأرضية، ثم إلى المداخن الجدارية، وذلك بفعل طبيعة الهواء الساخن الذي يكون أقل كثافة ويرتفع. هذا يخلق تيارًا مستمرًا يضمن توزيع الحرارة، وكذلك، يسخن الهواء داخل غرف الحمام عند ملامسته للأرضيات والجدران الساخنة، ثم يرتفع، مما يولد تيارات حمل حراري داخل الغرفة.

2. التوصيل الحراري (Conduction):

تنتقل الحرارة بالتوصيل من الغازات الساخنة في نظام الهايبوكوست إلى طبقات الأرضية الأخرى والجدران، كما تنتقل الحرارة أيضًا بالتوصيل عبر جدران الأنابيب الطينية في المداخن الجدارية.

3. الإشعاع الحراري (Radiation):

بمجرد أن تسخن الأرضيات والجدران والسقوف، فإنها تبدأ في إطلاق الحرارة على شكل إشعاع حراري غير مرئي. هذا هو العامل الرئيسي الذي يمنح تجربة "الدفء المريح" في الحمام، حيث يتم تسخين الجسم مباشرة وليس فقط الهواء المحيط، فعملية الإشعاع الحراري فعالة بشكل خاص في خلق شعور بالدفء حتى لو لم تكن درجة حرارة الهواء مرتفعة جدًا.

4. التدرج الحراري المنظم:

يتم تصميم الحمامات عادةً بتدرج حراري يبدأ من غرف باردة (Frigidarium) ثم غرف دافئة (Tepidarium) ثم غرف ساخنة (Caldarium) كما أسلفنا، ويتم تحقيق هذا التدرج عن طريق توجيه تدفق الغازات الساخنة من الفرن أولاً إلى الغرفة الأكثر سخونة (الكالدريوم)، ثم تمر الغازات بعد أن تفقد جزءًا من حرارتها إلى الغرف الدافئة، وأخيرًا إلى الغرف الباردة أو نحو المداخن الرئيسية. هذا يضمن الاستفادة القصوى من الطاقة الحرارية، كذلك سمك الجدران والمواد المستخدمة تختلف بين الغرف للتحكم في انتقال الحرارة، وقد ذكرنا ذلك.

يُصنّف هذا النظام ضمن تقنيات "العمارة السلبية" (Passive Architecture) التي تعتمد على استثمار عناصر الطبيعة دون استهلاك طاقة خارجية.

القباب المثقبة (نظام القيمريات):

استخدام نظام الإضاءة العلوية (القمريات) الفتحات العلوية الصغيرة الدائرية – المسمّاة "قمريات" أو "قيمريات" عنصر فني ووظيفي فريد، تعزز القبة ارتفاع حرارة الهواء في الجواني، بينما تخرج الأبخرة عموديًا دون تكاثف على المستخدمين. تُغطى الثقوب بزجاج معشّق أو فخار شفاف لتأمين الضوء الطبيعي بشكل مدروس دون فقدان الحرارة، وهذه التقنية مثال مبكر على "الإضاءة والتهوية السلبية" كذلك.

الوظيفة الاجتماعية والثقافية

الحمام كان أكثر من مجرد مرفق صحي، لقد كان مؤسسة اجتماعية، فهو مكان للقاء والتعارف وتبادل الأخبار، وطقس إلزامي قبل المناسبات الدينية والاجتماعية، ومركز تجاري غير مباشر، حيث اجتمعت حوله محلات الحلاقة، المهن، والعطور، وكذلك أداة لفرض النظام الاجتماعي – في بعض المدن، كانت هناك أوقات محددة للرجال وأخرى للنساء، وأحيانًا حمامات مخصصة لكل جنس.

ويذكر أن بعض الحمامات كانت تقدم خدمات خاصة مثل "حمام العروس" أو "حمام النفاس"، وترافقها طقوس تقليدية وأغانٍ ولباس مخصص، وهو ما سجلته العديد من المصادر العثمانية والمخطوطات الدمشقية في القرن الثامن عشر.

تدهور الحمامات – الأسباب والنتائج

رغم قيمتها العمرانية والاجتماعية، فإن كثيرًا من الحمامات التقليدية في شرق المتوسط تعرضت للإهمال والانهيار لأسباب عديدة منها تغير أنماط الحياة فإن صعود أنظمة المياه المنزلية ألغى الحاجة إلى الحمام العمومي ما أدى غلى إهمالها، كذلك الحداثة المعمارية فقد فُضّلت البنايات الحديثة على التراثية لأسباب اقتصادية، كما أن ضعف صيانة الوقف كان لها دورا أساسيا فقد أدت سياسات الخصخصة أو الإهمال الإداري إلى تراجع دور الأوقاف في تمويلها.

وفق تقرير ICOMOS Middle East 2022، فإن ما يزيد عن 70% من الحمامات التاريخية في لبنان وسوريا وفلسطين مهددة بالزوال أو خرجت عن الخدمة دون خطط صون أو إعادة تأهيل فعالة.

الخسارة أكبر من هدم مبنى

عندما ينهار حمام تقليدي في إحدى مدننا، فإننا لا نخسر فقط بناء أثريًا، بل نخسر:

- تراثًا معماريًا تطور عبر قرون: هذه الحمامات ليست مجرد مبانٍ، بل مختبرات معمارية مارست فيها حضارات شرق المتوسط التجريب والتطوير المستمر في: الهندسة الحرارية، وإدارة الموارد المائية، وتوزيع الفراغات الوظيفية وفق حاجات الإنسان.

- ذاكرة حضارية وثقافية: كان الحمام فضاءً للاحتفال، للحياة الاجتماعية، وللنساء خصوصًا فضاءً نادرًا للتجمع، وقد ارتبطت به طقوس الزواج، والولادة، والحج، والأعياد، وأفرز أدبًا شعبيًا وموسيقى وملابس خاصة.

- خسارة اقتصادية وصناعية: الحمامات المهجورة تُفقدنا فرصًا لإحياء السياحة الثقافية، وإحياءها يخلق وظائف محلية في مجال الترميم والصيانة والخدمة، لذا فإن فقدان هذه الأبنية يعني ضياع نموذج حي لعمارة مستدامة يمكن الاستفادة منه في المشاريع المعاصرة.

- مدرسة في الاستدامة: عمارة الحمامات تقوم على مبادئ تقليل استهلاك الطاقة، إدارة المياه بكفاءة، عزل حراري طبيعي.

- بنية اجتماعية عمرانية: كانت الحمامات جزءًا من شبكة اجتماعية – دينية – تجارية تتكامل مع الأسواق، المساجد، المدارس، والبيوت. تفكيكها يُفقد المدينة القديمة "عصباً حياً" هاماً.

- فرص عمل وصناعات تقليدية: من صيانة القباب، إلى إنتاج مواد العزل، إلى الفنون الزخرفية، كلها حرف معرضة للاندثار بانهيار هذه الحمامات.

تقرير UNESCO & ICCROM 2023 يشير إلى أن ترميم 100 حمام تاريخي في تركيا والمغرب وسوريا يمكن أن يخلق أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ويزيد من إيرادات السياحة بنسبة 15% في الأحياء القديمة.

في مدينة طرابلس اللبنانية، كان هناك أكثر من 12 حمامًا تقليديًا تعمل حتى بداية القرن العشرين، أما اليوم فلم يبقَ منها إلا ثلاثة يعملون بصعوبة، والباقي تحول إلى مخازن أو أنه مهجور تمامًا، رغم أن المدينة تُصنّف كثاني أكبر تجمع للعمارة المملوكية بعد القاهرة.

هل يمكن إعادة إحياء الحمامات في السياق المعماري المعاصر؟

يمكننا في هذا السياق ذكر بعض التجارب في بعض الدول التي بدأت بالفعل بإحياء فكرة الحمامات التقليدية، لكن برؤية جديدة:

في المغرب: حمامات أعيد تأهيلها بوصفها مراكز صحة (Spa) وسياحة ثقافية.

في تركيا: بعض الحمامات القديمة تم ترميمها لتكون جزءًا من الفنادق التاريخية الفاخرة.

في تونس وسوريا: هناك مبادرات فردية لإعادة تفعيل الحمامات من قبل المجتمع المحلي ولكنها تفتقر للدعم المادي والإداري.

الدعوة هنا ليست إلى تحويل كل حمام أثري إلى منتجع، بل إلى إدماج هذه العمارة ضمن مشاريع التأهيل العمراني الحضري، بما يحافظ على أصالة المكان ويعيد له وظيفته المجتمعية.

أفكار لإعادة تأهيل الحمامات التقليدية دون المساس بأصالتها:

1- التأهيل بوظائف ثقافية ذات صلة: يمكن تحويل الحمام إلى متحف تفاعلي حي يُظهر مراحل الاستحمام التقليدي وأدواته، مع عروض صوتية ومرئية، أو استخدامه كمركز ثقافي يقدم ورشات تراثية مرتبطة بفن العمارة التقليدية، صناعة الصابون، أو الحرف اليدوية المرتبطة بالحمام. أو تنظيم عروض فنية محدودة داخل الفراغات (موسيقى تقليدية، قصص شعبية...) بما يحترم خصوصية الحمام كفراغ مائي وتأملي.

2- الاستثمار السياحي المسؤول: من المجدي إعادة تشغيل الحمام كـ"حمام تقليدي سياحي" لكن مع نظام صارم يضمن عدم تآكل العناصر الأصلية أو فقدان الهوية، كما أنه من الممكن تقديم "تجربة معمارية" منظمة للزوار، مثل جولات استكشافية مدروسة بتقنيات الواقع المعزز AR تُظهر كيف كان يعمل الحمام في العصور المختلفة. وكمثال على فكرة تحفيزية يمكن إضافة جناح صغير كمقهى أو مكتبة مجاورة وليس داخل الحمام، لخلق استدامة اقتصادية دون تشويه الاستخدام الأصلي.

3- الدمج في مخطط المدينة أو البلدة: ربط الحمام بشبكة "المسار الثقافي" (Cultural Trail) الذي يشمل الجامع القديم، السوق، المدرسة، عبر لوحات إرشادية وتصاميم عمرانية توجيهية. وإدخاله ضمن نطاق السياحة العلاجية أو الاسترخائية الحديثة (Wellness Tourism)، مع الحفاظ على الأساليب التقليدية في التسخين، التدليك، والمعالجات الطبيعية.

4- استخدام المواد وتقنيات الترميم الأصيلة: من الواجب الحفاظ على أنظمة التسخين التقليدية (الهيبوكاوست) عبر دعمها بتقنيات حديثة غير مرئية أو مشوهة أو مسيئة (مثل التحكّم الرقمي بالحرارة مع الحفاظ على شكل الأفران الأصلية). وترميم القباب والزخارف باستخدام الأساليب التقليدية في الجص والزليج بإشراف حرفيين مهرة، مع توثيق علمي لكل خطوة. كما أن استخدام مبادئ الحفاظ الوقائي (preventive conservation) لضبط الرطوبة ومنع التآكل دون الحاجة لتدخل مستقبلي جذري من أهم التقنيات الحديثة التي أثبتت جدواها في كثير من المباني التقليدية في العالم.

5- التكامل الوظيفي والعمراني: إن إنشاء "مركز دراسة وتدريب في العمارة التقليدية" بجوار الحمام، يسمح بتكوين متخصصين في إعادة التأهيل. كما أن تصميم مشروعات إسكان أو خدمات عمرانية حول الحمام تُستلهم من هندسته، بحيث يُصبح نواة نُظم تصميم عمراني مستدامة تحترم الفراغات والمناخ المحلي خاصة في الأماكن التي حدث فيها هدم عشوائي أو تشويه أو إزالة للنسيج العمراني التقليدي.

والأفكار في هذا المضمار كثيرة وجديرة بالدراسة مثل استثمار حمام تقليدي داخل مدينة تاريخية كمركز علاج طبيعي تقليدي مدعوم بجولات تعريفية، ومن خلال تطوير فضاء خارجي مجاور كمقهى تراثي يقدم مأكولات محلية، يمكن تأمين دخل مستدام يُعاد توظيفه في الصيانة. وكمثال آخر، قد يتحول حمام تاريخي إلى فضاء عرض متغير عن عمارة الماء في المدن الإسلامية، مع قاعة للأنشطة التوعوية..... وكل ذلك على سبيل ضرب الأمثلة.

نماذج معمارية مميزة:

1- حمام نور الدين – دمشق

جُدد في القرن 12 بأمر من الأمير نور الدين زنكي، كتعبير عن ازدهار دمشق والعمران بعد فترة حرجة من الفتوح. يتدرج الزائر من فراغ بارتفاع 6.5 م في البرّاني إلى الجواني حيث القبة المثقبة والمكسوة بالزجاج المعشق تسمح بإنارة ناعمة، وتدفق البخار عموديًا لتجنب التكاثف. مواد البناء المستخدمة تشمل الحجر الكلسي المحلي، والجص، والرُخام في أماكن الجلوس.

لا يزال حمام نور الدين قبلة لزائري مدينة دمشق القديمة خاصة وأنه يقع ضمن اسواقها التاريخية، وهو مشهور ومحتفظ ببنائه الأصلي، ولا زال يقدم خدماته التقليدية كحمام عام.

Share the post

Subscribe to our newsletters

2- حمام "السلطان حُرّم" (1556م) في إسطنبول:

يتميز بتصميم فريد ومبتكر من تصميم المعمار الشهير سنان باشا، حيث تم تصميمه كنموذج مزدوج: (double hamam)، أي أنه يحتوي على قسمين متماثلين ومنفصلين تمامًا للرجال والنساء، مع مدخلين منفصلين. هذا التصميم كان متقدمًا في عصره ويوفر أقصى درجات الخصوصية. ويتميز بنظام تسخين مزدوج بالهواء والماء مع توزيع دقيق للبخار، مما يقلل فقد الحرارة بنسبة 40% مقارنةً بتقنيات حديثة، حسب بحث نشرته: The Journal of Islamic Environmental Studies، 2021.

لم يعد مجرد حمام عام، بل أصبح معلمًا سياحيًا بحد ذاته بعد عملية الترميم الأخيرة، فموقعه المميز بين آيا صوفيا والجامع الأزرق يجعله محطة أساسية للعديد من السياح الذين يزورون المنطقة التاريخية، وهو مزيج فريد من التاريخ العريق والفخامة العصرية، مما يجعله وجهة مفضلة للكثيرين الذين يرغبون في خوض تجربة الحمام التركي الأصيلة في قلب إسطنبول.

Subscribe to our newsletters

وختاماً:

إن انتظار أن يصبح كل حمّام تقليدي مشوهًا أو مهجورًا بادرة خطر حقيقية... توجد فرصة حقيقية لاستعادة دوره وتاريخه وهويته.

هذه المنشآت ليست مجرد رفاه مجاور، بل بصمة عمرانية إنسانية تتحدث بصوت الحرارة، البخار، والطقس الاجتماعي.

كم من قصص الجوار، واللقاءات، والعادات المفقودة تُختبئ بين أبراجها وقبابها؟ لا بد لنا أن نرى فيها نموذجًا أوليًا للتصميم المستدام الذي تتبناه مدن المستقبل، لانها كذلك فعلاً....

كلما تعمقنا فيها، كلما توصّلنا إلى فهم أفضل لـ الهوية العمرانية الحقيقية لمدننا... وكيف يمكن أن تشكل معمارنا المنشود.

الحمامات التقليدية ليست أثراً جميلاً للمشاهدة فحسب، بل هي نموذج معماري وإنساني متكامل يمكن أن يلهم مستقبل البناء المستدام والمجتمعات الحضرية، ويفتح آفاقًا ثقافية وسياحية واقتصادية هامة.

إحياء هذه الحمامات لا يحتاج فقط إلى ترميم حجارتها، بل إلى فهم عمقها الوظيفي والثقافي والمعماري، والاعتراف بأنها جزء من الهوية المعمارية لشرق المتوسط.