العمارة الثقافية مقابل العمارة العالمية: هل نبني هويتنا أم نستهلك نماذج مستوردة؟

في زحمة "العمارة العالمية"، هل فقدنا العمارة التي تتنفس هواء المكان وتتكلم بلهجته؟ هل ما نراه اليوم إنجاز معماري... أم اغتراب بصري؟

Construct Vision Team

6/1/20251 دقيقة قراءة

حين تتشابه المدن... وتغيب الروح

في زمن العولمة المتسارعة، لم تعد المدن تُبنى فقط من حجرٍ وإسمنت، بل من رموز ثقافية، وهويات بصرية، وذاكرة جماعية. وبينما تتنافس العواصم الحديثة على ناطحات السحاب اللامعة والمراكز التجارية الضخمة، يُطرح سؤال عميق:

هل العمارة في مدننا تعكسنا فعلاً، أم أنها مجرد قوالب عالمية مستوردة؟

في كل مرة تهبط فيها طائرتك في مدينة جديدة، تتكرر المشاهد ذاتها: ناطحات سحاب زجاجية، مراكز تسوق متماثلة، شوارع واسعة تُحاكي "مكاناً ما" في الغرب.

كأنك لم تغادر المدينة السابقة.

كأن العالم أصبح نسخة مكررة بأسماء مختلفة.

في زحمة "العمارة العالمية"، هل فقدنا العمارة التي تتنفس هواء المكان وتتكلم بلهجته؟ هل ما نراه اليوم إنجاز معماري... أم اغتراب بصري؟

في هذا المقال، نفتح عدسة مزدوجة: نرصد التيارات العالمية التي توحّد، وننقّب في محاولات محلية تعيد للعمارة طابعها الإنساني والروحي.

نستعرض الصراع المعماري بين العمارة الثقافية التي تنبع من المكان والتاريخ والهوية، والعمارة العالمية التي تميل إلى النمطية والنسخ المكرر لنجاحات غربية. لا نقف عند النقد فقط، بل نحلل أمثلة حية ونناقش كيف يمكن خلق توازن واعٍ بين الأصالة والمعاصرة.

العمارة العالمية: توحيد التقنية... وتغييب الخصوصية

العمارة العالمية ليست أسلوباً بقدر ما هي ظاهرة.

انطلقت من رحم الحداثة الغربية، وامتدت مع اقتصاد السوق المفتوح، ومكاتب التصميم العملاقة التي تبني الأبراج من سيؤول إلى ساو باولو بالآليات نفسها.

خصائصها الجوهرية:

· مواد صناعية موحدة: زجاج، فولاذ، ألمنيوم

· تصميم يعتمد على الوظيفة والكفاءة قبل الهوية

· انفصال عن البيئة المناخية أو الثقافية المحيطة

كيف حدث هذا؟

· العولمة فتحت الحدود للأفكار كما للبضائع

· انتشار برامج التصميم ثلاثي الأبعاد وحلول الهندسة الموحدة

· حاجة المدن النامية للرمزية الدولية والسرعة في الإنجاز

· تأثير نُخب المال والسياسة الباحثة عن صورة "عصرية"

لكن، ما الثمن؟

مدن بلا طابع، مبانٍ بلا ذاكرة.

مساحات تبدو ناجحة على الورق، لكنها لا تُلامس الإنسان.

في مواجهة التيار: العمارة المحلية تعيد بناء الإنسان

لم يكن الردّ على العمارة العالمية مجرد حنين إلى الماضي، بل مقاومة ثقافية وبيئية ومعمارية.

في العالم العربي، ظهرت محاولات متفرقة لإعادة وصل البناء بسياقه الطبيعي والاجتماعي، ولإحياء ما يمكن تسميته بـ"الذكاء المعماري المفقود".

العمارة المحلية ليست زخرفة... بل فلسفة

الهوية لا تعني العودة إلى القباب والخط العربي فحسب، بل فهم أعمق:

· كيف يتفاعل الضوء مع الجدران؟

· كيف يستظل الإنسان في الفراغ؟

· كيف يُقرأ المكان من دون لافتة؟

مكتبة قطر الوطنية – ريم كولهاس

رغم أنه معماري غربي، مزج بين التقنية المعاصرة وروح المجلس العربي المفتوح، بكُتل تحتضن الزائر لا تطغى عليه.

يقوم التصميم على إعادة تعريف دور المكتبة في القرن الحادي والعشرين كمركز حيوي للمعرفة والتفاعل الاجتماعي، وذلك من خلال تبني مبادئ الحجم الهائل، والشفافية، والمرونة، والتكامل بين التراث والحداثة، وتحدي المفاهيم المعمارية التقليدية.

مشروع مدينة مصدر – أبو ظبي

تجربة بيئية مستقبلية مستلهمة من تخطيط المدن الإسلامية التقليدية: شوارع ضيقة، تهوية طبيعية، ظل وفير، استخدام الطاقة الشمسية.

تصميم المباني في مدينة مصدر هي فلسفة شاملة ومتكاملة للاستدامة، تبدأ بالتكيف العميق مع المناخ المحلي من خلال التصميم السلبي، وتستلهم من الحكمة المعمارية التقليدية، ثم تدمج بذكاء أحدث التقنيات النظيفة والمواد المستدامة، كل ذلك بهدف تحقيق أعلى مستويات كفاءة الطاقة والموارد، وتوفير بيئة حضرية مريحة وصحية.

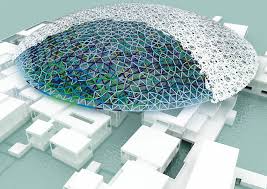

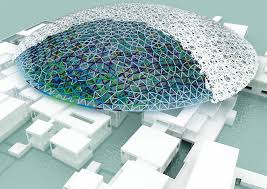

متحف اللوفر – أبو ظبي

القبة المتداخلة التي تخلق "مطر الضوء" تذكرنا بأثر الظلال في العمارة الإسلامية – حيث لا يسطع الضوء ليكشف كل شيء، بل ليدعوك للتأمل.

فلسفة تصميم اللوفر أبوظبي هي خلق مساحة حسية ومادية تتفاعل بعمق مع البيئة الصحراوية والبحرية، وتستلهم من التراث العربي لتقدم تجربة معمارية فريدة تركز على الضوء، الماء، الظل، وتساهم في حوار ثقافي عالمي.

Share the post

Subscribe to our newsletters

على الرغم من أن لكل مشروع مصممًا وفلسفته الخاصة، إلا أن هناك نقاطًا مشتركة رئيسية تربط بين هذه المشاريع الثلاثة، والتي تعكس التوجهات المعمارية في المنطقة والعالم نحو الاستدامة والابتكار منها، الاستجابة السياقية للمناخ الحار، دمج الثقافة والتراث المحلي مع الحداثة، الابتكار التكنولوجي والتصميم المتقدم، خلق مساحات عامة وتفاعلية، الاستدامة والأداء البيئي.

المقياس الإنساني: عندما يصبح الإنسان محور التصميم

في زحام المدن المعاصرة، ضاع المقياس الإنساني.

المباني تخاطب الطائرات لا العابرين، والمداخل تستعرض القوة لا الكرم.

أما العمارة التي تُبنى من أجل الإنسان، فهي تبدأ من ارتفاع العين، وخطوة القدم، وشعور الجسد في الفضاء.

كيف يترجم ذلك؟

· النوافذ تتبع حركة الشمس لا نمط السوق

· الساحات تفتح للنقاش، لا للمرور فقط

· المقاعد، المداخل، حتى الألوان... تخاطب الجسد والنفس

دراسات بيئية حديثة تشير إلى أن الفراغات المعمارية تؤثر في: معدلات التوتر أو الراحة النفسية، شعور الأمان أو الاغتراب، الإنتاجية والسلوك الاجتماعي.

باختصار: العمارة ليست خلفية لحياتنا، بل شريكة فيها.

هل نستطيع أن نصمم من جديد... بلغة المكان؟

السؤال ليس في العودة إلى الماضي، بل في استخلاص روحه.

كيف نستخدم أدوات اليوم (الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، تقنيات الاستدامة) لنصمم مباني تشبهنا وتحترمنا؟

إنها دعوة إلى: توثيق العمارة الشعبية لا استنساخها، تدريب المعماريين على قراءة الإنسان والمكان معاً، تشجيع السياسات التي تدعم المشاريع التشاركية مع المجتمعات المحلية.

مدينة لها قلب!!

حين تفكر في مدينتك المثالية، هل تتخيل ناطحة سحاب؟

أم ساحة بها ظل، شجرة، ووجوه مألوفة؟

العمارة ليست حيادية.

إما أن تُعزز انتماءك، أو تهمّشك.

إما أن تبني مجتمعات، أو تخلق فراغات.

ولذلك، ربما حان الوقت لنسأل:

هل نُريد أن نبني كما يبني الآخرون؟

أم كما نعيش، ونشعر، ونحب؟